奈良市杉岡華邨書道美術館はかな書の第一人者、文化勲章受章者の杉岡華邨氏を顕彰する書道専門の美術館です。

TEL:0742-24-4111/FAX:0742-20-6677

E-mail:shodou@m3.kcn.ne.jp

〒630-8337 奈良市脇戸町3番地

EVENT

かな臨書コンテスト

華邨の書に学ぶ・かな臨書コンテスト 第3回

華邨の書に学ぶ・かな臨書コンテストの第3回審査結果発表します。

なお、講評の模様はYouTubeにて配信しております。

第3回課題 杉岡華邨「大和三山」(昭和44年)

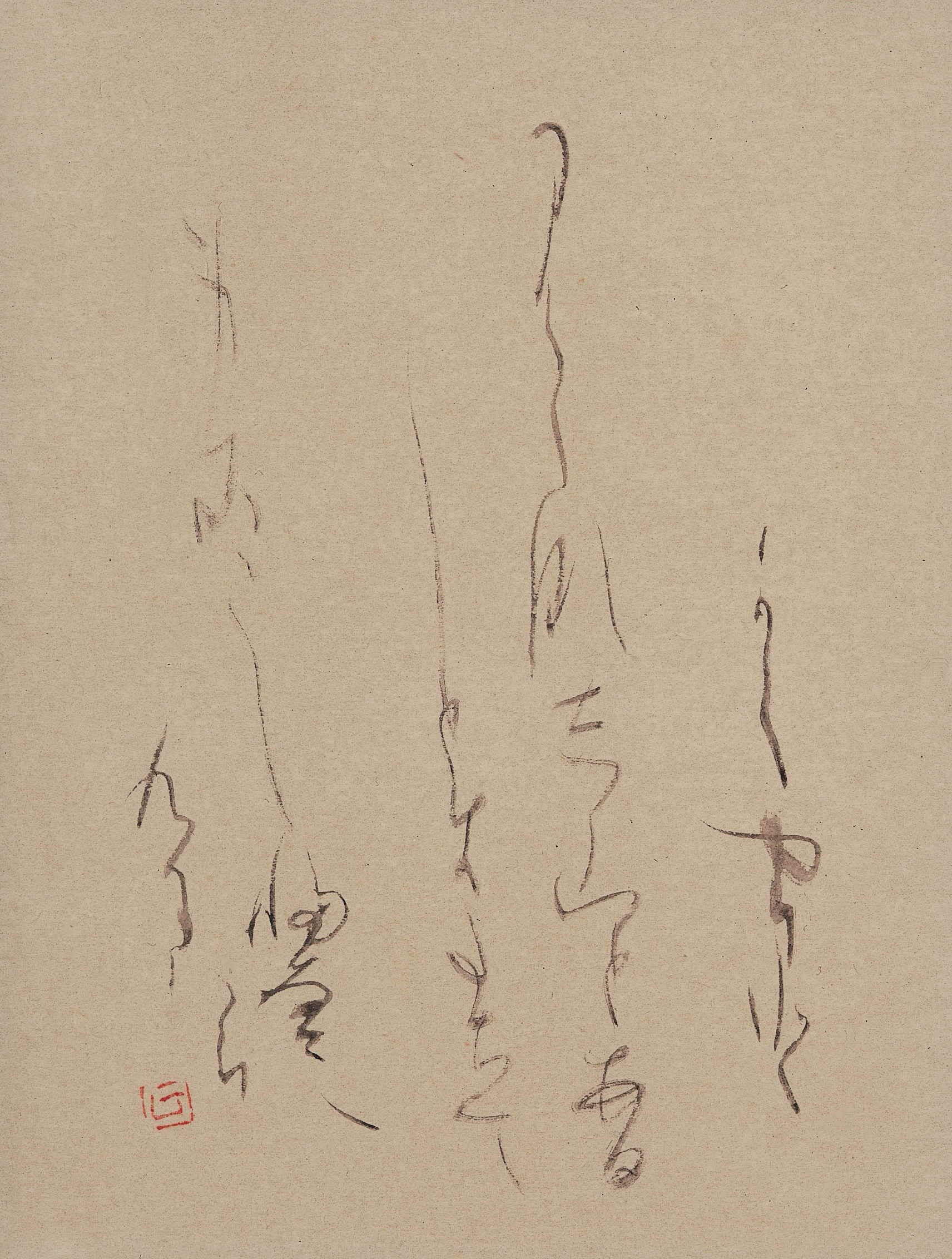

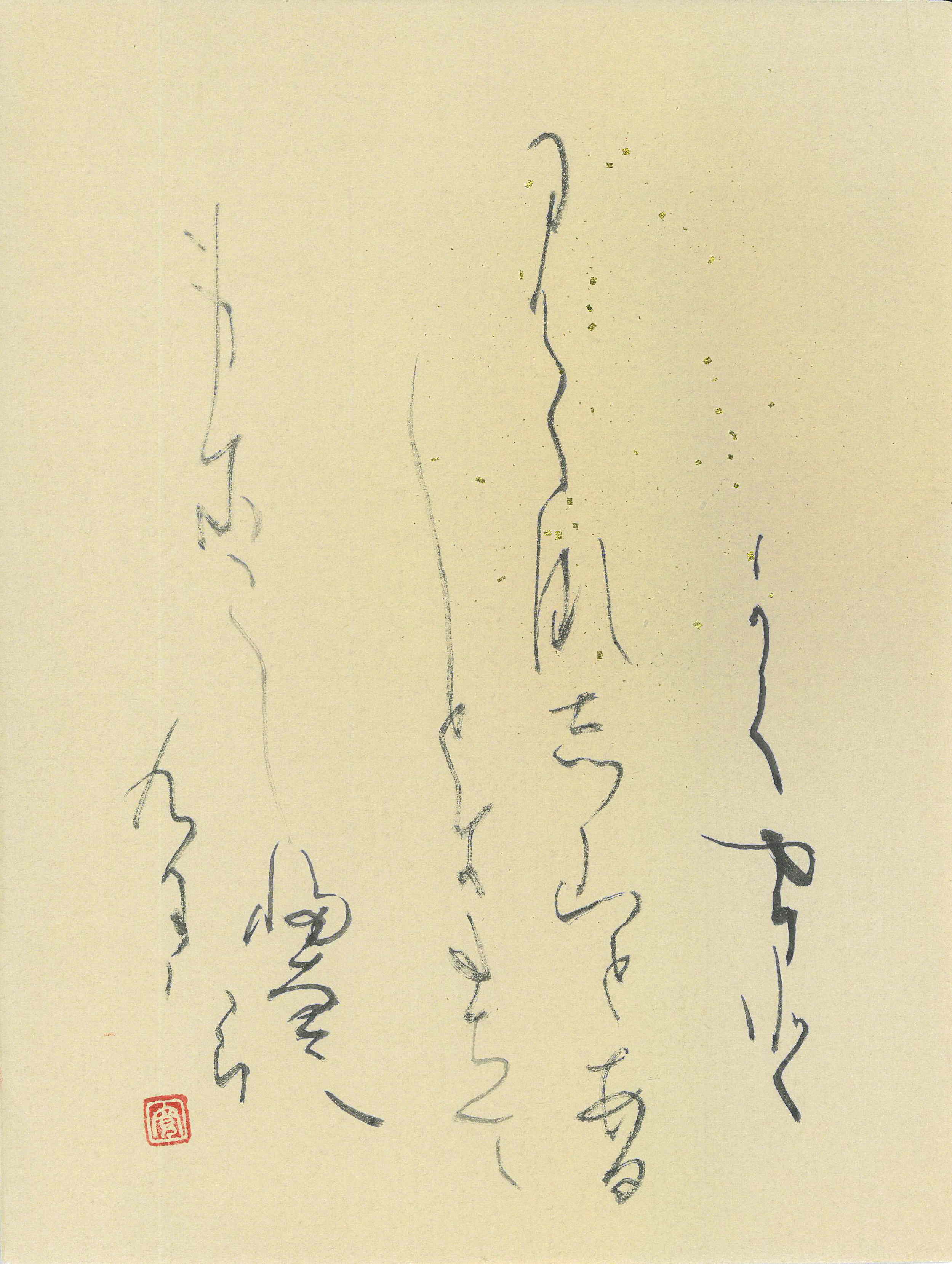

最優秀作品・コジマさん

【高木厚人館長の講評】

墨の変化とともに、線が非常に直線的な部分をよくとらえていて、爽やかで明るくて、しかも要所要所、墨がぐっと入り力もそこに込めてあると言うことで、最優秀として選ばせていただきました。

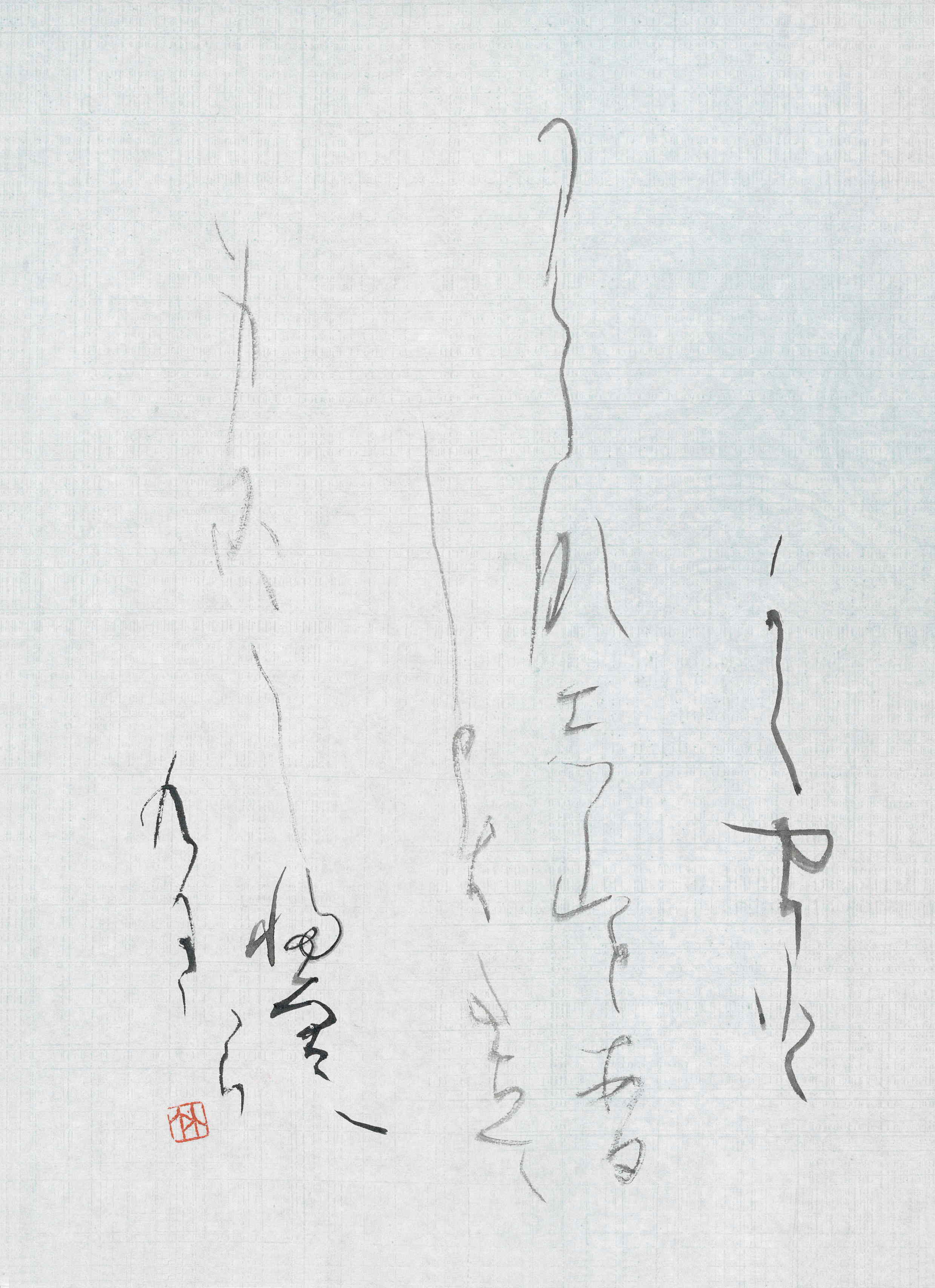

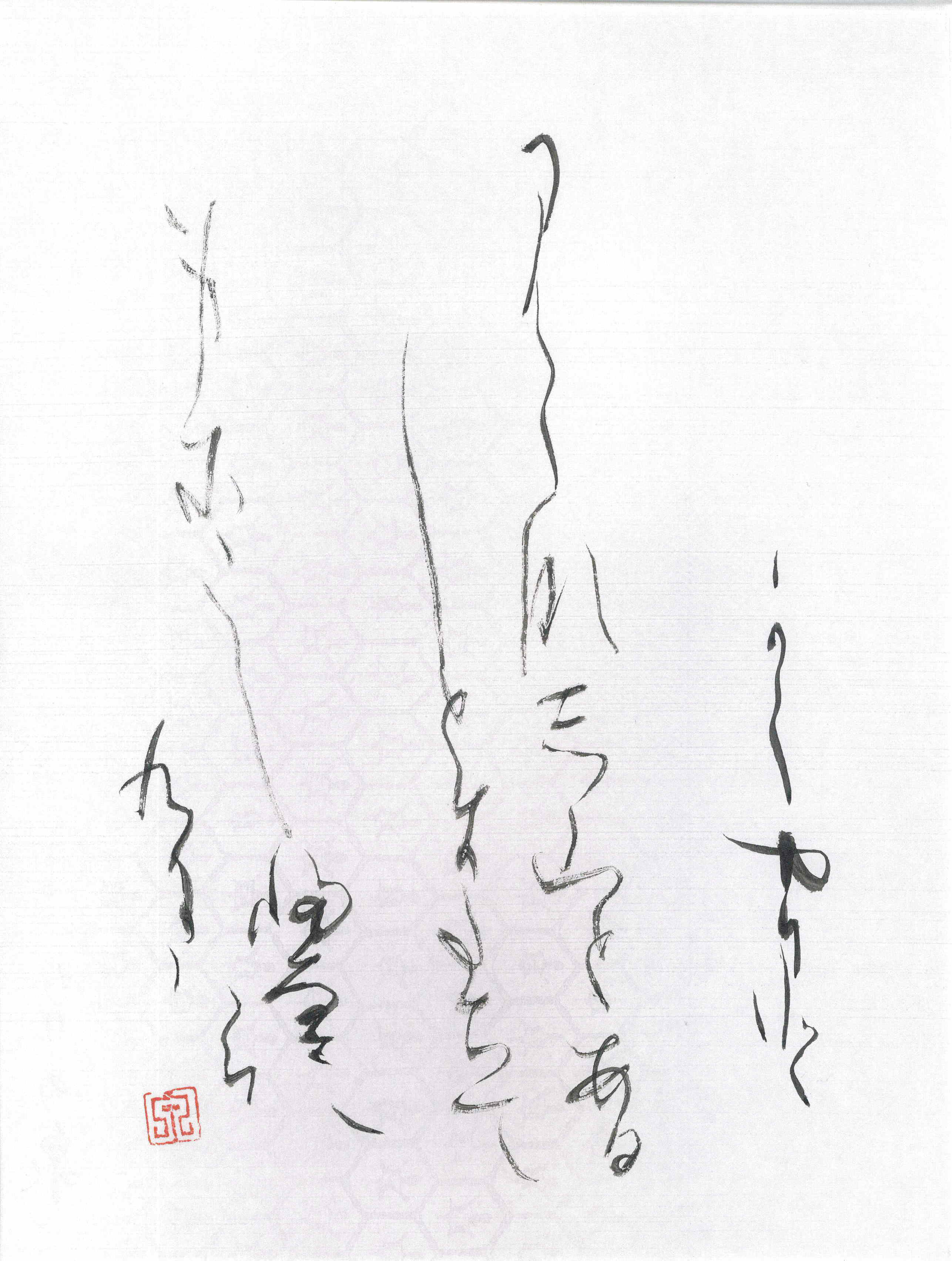

準最優秀作品・ミスレモンさん

【高木厚人館長の講評】

【高木厚人館長の講評】

最優秀作品と並んで良かった作品。ちょっと力が入り過ぎていて重たいっていう感じが無くはないのですが、魅力としては「大和三山」の良いところをとりながら、豊かに表現出来ていいてこれも素晴らしい作品と言うことで推させて頂きます。テキストと比べますとやっぱり墨が入っているということで、若干重たく感じるんですが、文字と文字の「間」がよく開いている、そこらへんが救われたところでしょうか。非常にゆったりした感じで見事だったと思います。

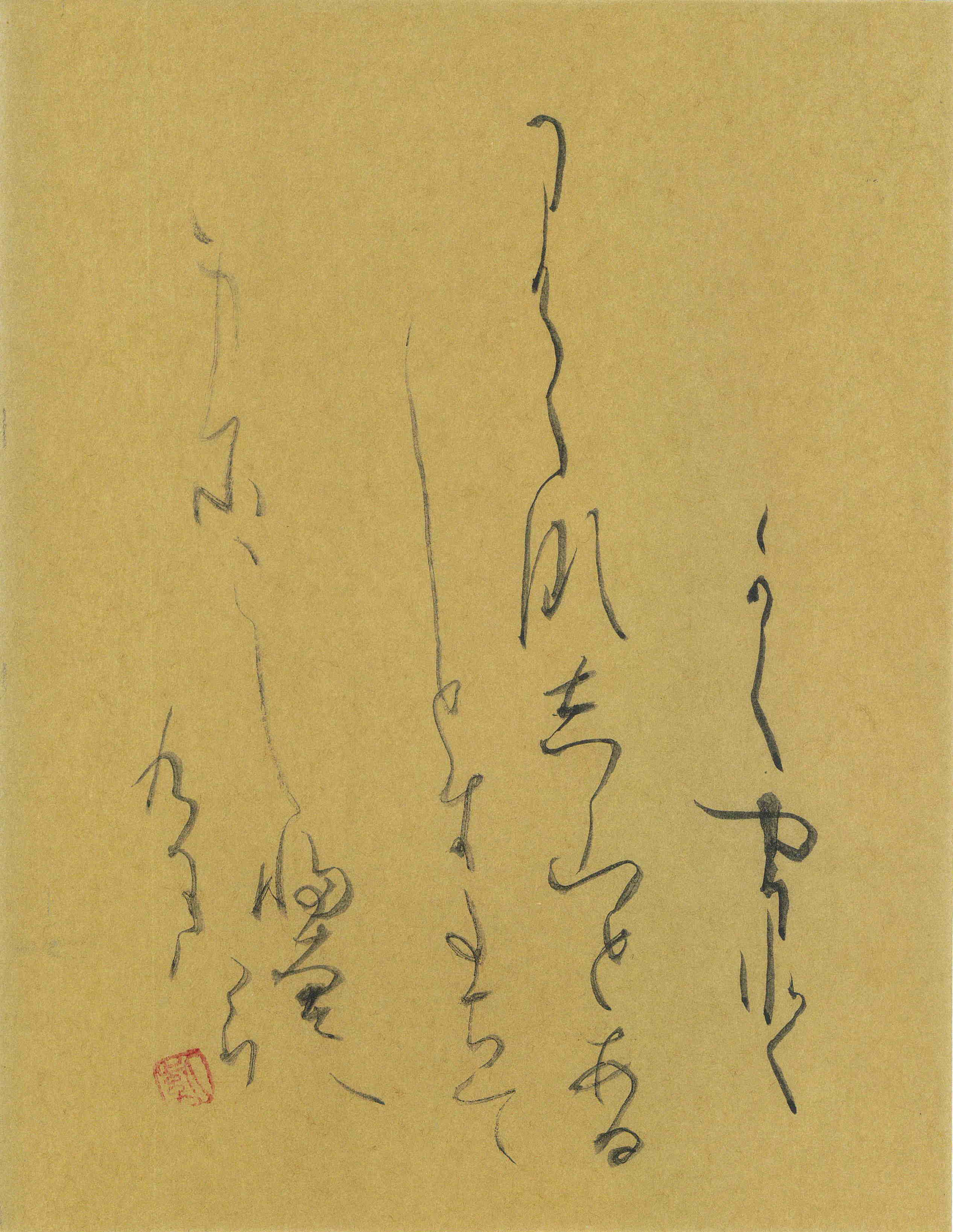

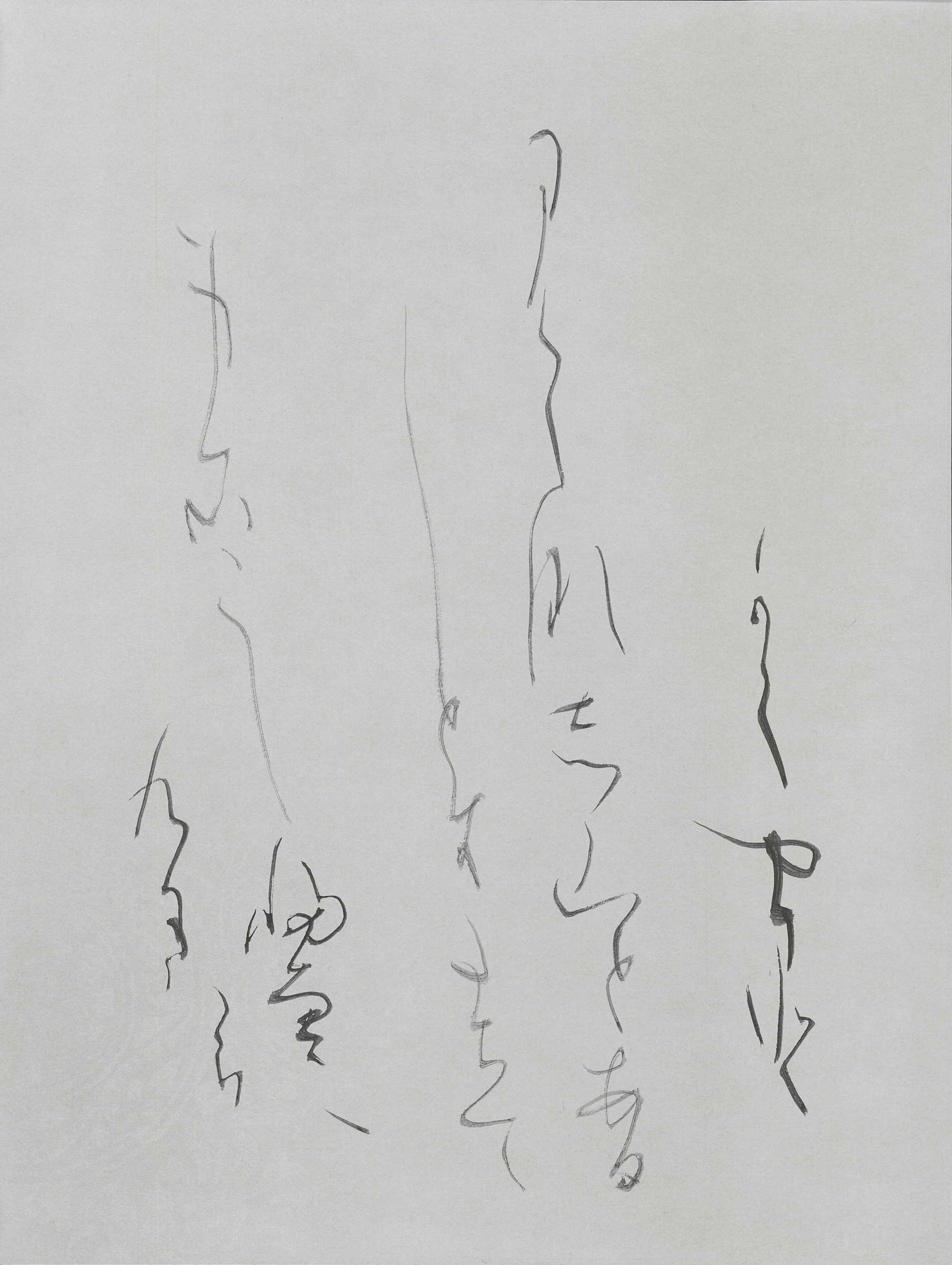

優秀作品・西山一道さん

【高木厚人館長の講評】

墨のメリハリが効いて、2行目3行目、4行目の渇筆部分が非常にすきっと書けていて明るく、それでいて力も籠っている作品と思いました。

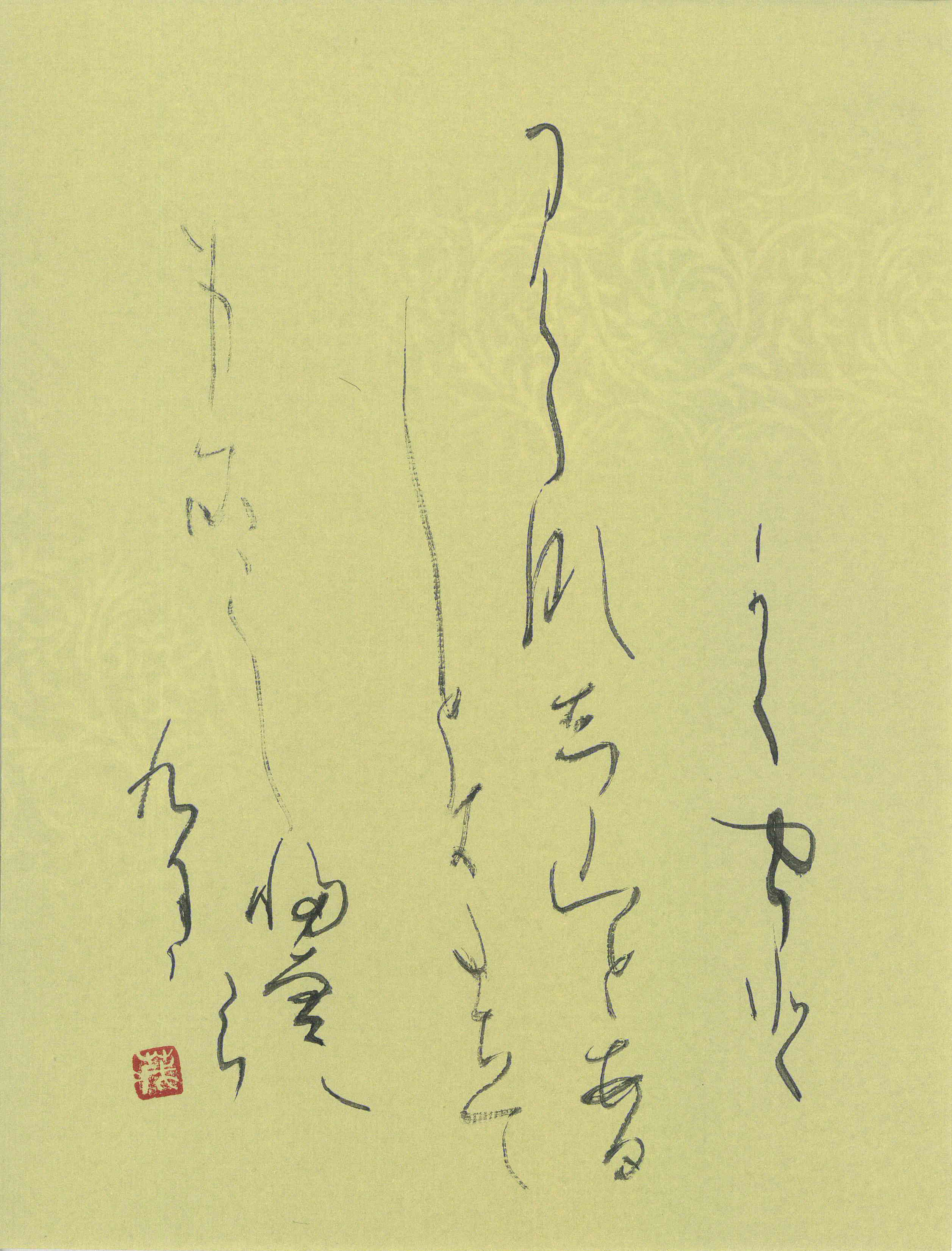

優秀作品・中谷賢子さん

【高木厚人館長の講評】

紙の、料紙の色と墨の色がよくマッチしていて、非常にこう、ある意味、温かい感じをこの作品から感じることが出来ます。墨を減らしていく3行目、4行目辺りも、効果的にこうぐっと奥行きを作ることで、前半が盛り上がってきて、まとまった感じ、奥行きがある作品になっています。

みなさん作品を書く時に、まずは繰り返し写して書いて、線の方向等を手の中に入れてから書き始めるのがいいと思うんですが。若干大きいんですけどね。大きいと言えば大きいんですが、それがマイナスになっていないところが、やっぱり墨の扱いの問題でしょうか。

優秀作品・山口寛子さん

【高木厚人館長の講評】

爽やかで線がこうキリッとしているところが魅力です。墨としては、2行目3行目、もうちょっと3行目あたり減っていくとさらに奥行きが出て、味わいがまた変わってくると思うんですが、基本的には字の大きさ等もこれくらい、墨の扱いも潤筆部分はよく手本を真似てとっていると思います。

優秀作品・湯野川薫さん

【高木厚人館長の講評】

非常にこう繊細な感じで、線、引き抜いていく線の明るさが良くとれています。ちょっと軽い、軽いと言うのかな、墨が入っていても、入ってなくて減ってっても、もうちょっとどこか、ぐっとこう、3行目辺りでも墨がこう絞り出るところ、4行目の渇筆でも、その渇筆の中にやっぱりこうぐっと踏み込むところがあると厚みが出て、存在感が増すように思います。一見綺麗なんだけど、若干こう流れ過ぎていると言うのかな、それぞれの行、墨があるとこ無いとこ含めながら、そのどこでも強弱が見えると言うのが一応目標としてやってみてください。

優秀作品・もりの泉さん

【高木厚人館長の講評】

各行にこう、1行1行の中にこう踏み込んだところが感じられて、非常に力強さを感じます。ただ全体とすると、作品としては3行目辺りを、もっともっと墨を減らすことで前後が広がって、こう浮かび上がってくるので、全体の中での墨の配分を注意して次回またチャレンジしてみてください。これ味わいと言うか、エネルギーが入ると言うことはそこから何か伝わってくることがありますので、それは大事なところで、2行目なんかも若干、墨は多いんだけども雰囲気(?)はいいのが伝わってきます。

バナースペース

華邨の故郷・下北山村

杉岡華邨記念館

奈良市杉岡華邨書道美術館

〒630-8337

奈良市脇戸町3番地

TEL 0742-24-4111

FAX 0742-20-6677

E-mail shodou@m3.kcn.ne.jp